Fondamentali, per la sua opera, sono le esperienze maturate nel clima romano degli anni Cinquanta, all’Accademia di Belle Arti – dove segue i corsi tenuti da Toti Scialoja – e attraverso la vicinanza con Alberto Burri e Afro nello stesso periodo in cui frequenta Willem De Kooning e Cy Twombly durante i loro soggiorni nella capitale. Anche l’ambiente familiare, secondo la stessa Fioroni, ha un ruolo rilevante nella sua carriera di artista eclettica e sperimentatrice.

Giovanissima, partecipa alla Quadriennale di Roma del 1955 e, l’anno seguente, alla XXVIII Biennale di Venezia, ma il vero esordio avviene nel 1957 con la personale alla Galleria Montenapoleone di Milano, presentata da Emilio Vedova.

.

Fra il 1958 e il 1963 trascorre lunghi periodi a Parigi, dove sono attivi i Nouveaux Réalistes e la galleria di Ileana Sonnabend presenta artisti americani – Jim Dine nel 1963 mentre alla Galerie Breteau si tiene una personale dell’artista – ma anche europei e italiani come Mario Schifano e Michelangelo Pistoletto. L’artista lavora nello studio di Tristan Tzara, espone al Salon des Réalités Nouvelles e in Germania al Museo di Leverkusen, senza perdere i contatti con Roma dove nel 1961 espone con Umberto Bignardi alla Galleria La Tartaruga.

Definita da Alberto Boatto la first lady della Pop art italiana, all’inizio degli anni Sessanta Giosetta Fioroni è l’unica esponente femminile del movimento detto “Scuola di Piazza del Popolo”

Con Franco Angeli, Mario Schifano, Tano Festa, Mimmo Rotella, Cy Twombly, Jannis Kounellis ed altri, partecipa agli eventi organizzati da Plinio De Martiis alla Tartaruga, fra cui una sua mostra personale nel 1965 e la rassegna “Il Teatro delle Mostre”, che nel 1968 si apre con una performance dell’artista intitolata La spia ottica.

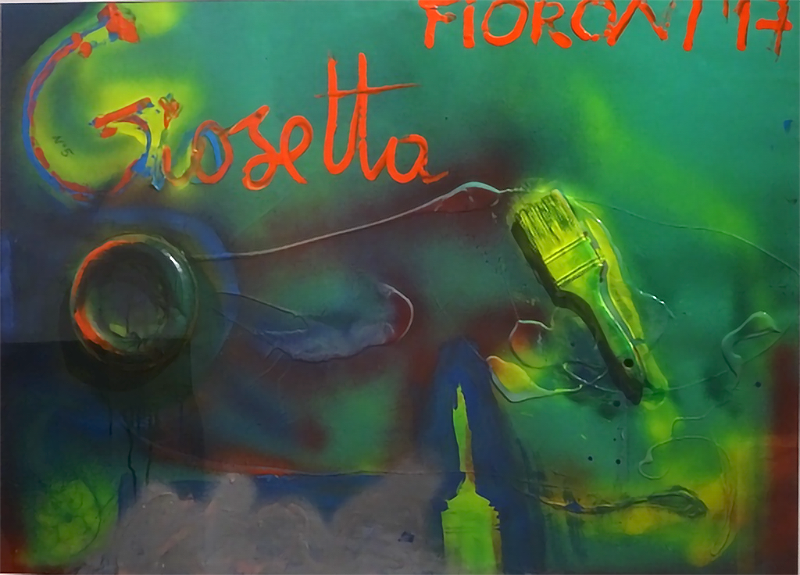

Nel 1964 espone alla XXXII Biennale di Venezia, l’edizione che sancisce il successo della Pop art, tuttavia la pittura di Fioroni, diversamente dagli americani, è caratterizzata da una costante ricerca interiore e da una manualità artigianale esercitata tramite il pennello, lontana dalla meccanica realizzazione delle tele serigrafate di Andy Warhol. Le sue tele colgono l’istante di uno sguardo o un’emozione, sia nei momenti di vita quotidiana, rubati ai rotocalchi e alla cronaca, che nelle citazioni dai maestri del Rinascimento.

I cosiddetti argenti sono immagini proiettate su tela e dipinte con vernici industriali a smalto, nel color alluminio dall’effetto specchiante che ha reso noti i dipinti degli anni Sessanta.

Spesso Fioroni si serve di segni che lei stessa definisce stenogrammi: una stenografia allusiva, a volte fatta di segni molto riconoscibili (cuori, mani, oggetti), ma sempre simbolica e metaforica.

Intanto dal 1964 è legata allo scrittore Goffredo Parise, suo compagno di vita, e dal 1963 il suo lavoro trova una naturale evoluzione nella collaborazione con poeti e scrittori, a partire dal Gruppo ’63 – in particolare con Alberto Arbasino e Nanni Balestrini – fino ai successivi rapporti con Alberto Moravia, Cesare Garboli, Mario Quesada, Guido Ceronetti, Andrea Zanzotto, Erri De Luca, Elisabetta Rasy, Franco Marcoaldi e Nadia Fusini.Alla fine degli anni Sessanta risalgono i lavori detti teatrini, inizialmente creati a partire da un modellino in legno utilizzato dalla madre per gli spettacoli di marionette, mentre realizza i primi esperimenti con la macchina da presa (film in 16 mm. e Super 8 ora conservati presso la Videoteca GAM di Torino) e con la fotografia, che svilupperà in seguito nei cicli di opere Foto da un Atlante di Medicina Legale e Fototeca.

Nel 1970 partecipa alla mostra Vitalità del Negativo curata da Achille Bonito Oliva al Palazzo delle Esposizioni di Roma. Nella campagna veneta, dove soggiorna negli anni Settanta insieme a Parise, l’artista concepisce il ciclo degli Spiriti Silvani, nato dall’interesse per le leggende contadine che sviluppa ulteriormente attraverso la lettura dei testi di Vladimir Propp La morfologia della fiaba e La fiaba di magia. Da qui le scatole in legno, dette teche, composizioni di foglie, piume, piccoli relitti raccolti in campagna con brevi annotazioni su elfi, folletti e immaginari abitanti dei boschi.

Alla fine degli anni Settanta torna alla pittura, dapprima all’acquarello e agli smalti e olio su tela, poi al pastello con il ciclo ispirato agli affreschi di Giandomenico Tiepolo nella Villa Valmarana di Vicenza (1984-1987).

Numerose sono le mostre personali e antologiche che i musei hanno dedicato alla sua opera, così come le collezioni pubbliche che posseggono sue opere, fra cui la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea e il MACRO Museo d’Arte Contemporanea di Roma, la Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino, il MAMBo Museo d’Arte Moderna di Bologna e lo CSAC, Centro Studi dell’Università di Parma.

Fra le principali mostre personali, una retrospettiva alla Calcografia Nazionale di Roma, nel 1990, presenta l’intera sua opera su carta e nel 1993 viene invitata da Achille Bonito Oliva ad allestire una sala personale per la XLV Biennale di Venezia. Nello stesso anno inizia a lavorare la ceramica presso la Bottega Gatti di Faenza, dove dà vita ai temi ricorrenti della sua poetica (teatrini, case, fiabe di magia, i vestiti delle eroine della letteratura).

Per la chiesa Regina Mundi di Torrespaccata, a Roma, nel 1999 realizza una grande statua di Madonna multietnica con tre volti, uno europeo, uno africano e uno asiatico. Con la ceramica lavora, fra gli altri, ai soggetti legati alla natura come i 100 alberi – concepiti nel 1998 per la collezione dell’attuale MACRO Museo d’Arte Contemporanea a Roma – i 100 fiori e i cani della serie Animalia (2006).

Alla fine del 1999, a Ravenna, la Pinacoteca alla Loggetta Lombardesca riunisce in una antologica i dipinti eseguiti dagli anni Sessanta fino a quel momento. La mostra “Giosetta Fioroni, lettere a Amici, Artisti, Poeti…”, presso la Galleria Corraini di Mantova nel 2000, mette invece in risalto la sua passione per la calligrafia e il rapporto con gli scrittori, coltivato a lungo attraverso la realizzazione di edizioni speciali e libri, alcuni fatti a mano. Nel 2001 la Camera dei Deputati ospita la personale “Dì al tempo di tornare” mentre nel 2002, dalla collaborazione con il fotografo Marco Delogu, nasce “Senex. Ritratto d’artista”, un allestimento di 24 lightbox nell’Ala Mazzoniana alla Stazione Termini di Roma.

L’anno seguente il Comune di Roma, negli spazi espositivi dei Mercati di Traiano, dedica a Giosetta Fioroni un’ampia antologica intitolata “La Beltà. Opere 1963-2003”. La produzione in ceramica, raccolta in un volume edito da Skira nel 2005, viene presentata due anni dopo in una personale al MIC, il Museo Internazionale della Ceramica di Faenza.

Nel 2009 viene pubblicata la prima grande monografia su Giosetta Fioroni, curata da Germano Celant per la casa editrice Skira. Il libro comprende un percorso storico-biografico dell’artista dall’infanzia ad oggi, con opere, documenti, testi e dichiarazioni teorico–poetiche che si intrecciano nelle relazioni fra il lavoro, la letteratura e le esperienze di vita quali gli affetti e la memoria.Nel 2013, in occasione degli 80 anni dell’artista inaugurano due importanti mostre antologiche, L’argento nell’aprile al Drawing Center di New York e nell’ottobre My story alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma.

Tra il 2013 e il 2020 opere di Giosetta Fioroni sono esposte in numerose collettive nelle più rilevanti sedi museali italiane, come, tra le altre, il Palazzo delle Esposizioni a Roma (Anni ’70. Arte a Roma, 2013), il Madre di Napoli (Teatrini-presepi, 2015), il Museo delle Arti di Catanzaro (Roma anni ’60, 2016), il MACRO di Roma (Roma Pop City 60-67, 2016), il Guggenheim di Venezia (Imagine. Nuove immagini nell’arte italiana 1960 – 1969, 2016), la Fondazione Prada a Milano (TV 70. Francesco Vezzoli guarda la Rai, 2017), il Museo Novecento a Milano (Viaggio Sentimentale, 2018), il Palazzo del Quirinale (Quirinale Contemporaneo, 2019) e la GAM di Torino (Giorgio De Chirico. Ritorno al futuro, 2019).

All’estero in quegli anni opere di Giosetta Fioroni sono presentate alla mostra personale Giosetta Fioroni. The 60’s in Rome allestita presso il MOMMA – Moscow Museum of Modern Art, Russia, nel 2017, e alle collettive inaugurate presso l’Italian Cultural Institute di Londra (Misteriosofico, 2018) e al MAMAC – Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain di Nizza (She Bam Pow Pop Wizz! Les Amazones du Pop, 2020). Nel 2022 il CAMEC – Centro Arte Moderna e Contemporanea di La Spezia ospita la personale Il piccolo grande cuore di Giosetta.

Il 24 maggio 2023 Giosetta Fioroni ottiene il Premio Nazionale alla carriera Elio Pagliarani.

fondazionegiosettafioroni.it